専門委員会の功罪(前編)

BORDER5に竣工から最速4年で神速度で登録した「ザ・パークハウス本厚木タワー」の紹介がこちらにでています。 https://www.border5.com/column/769/

先日理事長さんとYouTube用の対談をしたので、公開をお楽しみに。

==委員会4つで全部理事長親政は大変かも==

こちら、専門委員会が「防災安全委員会」「企画運営委員会」「経費最適委員会」「資産運用委員会」と4つあるんですが、誰が委員長ですか?とか訊いてみたら、実は設置も、現在委員長なのも全部理事長さん。あーやっぱり・・・

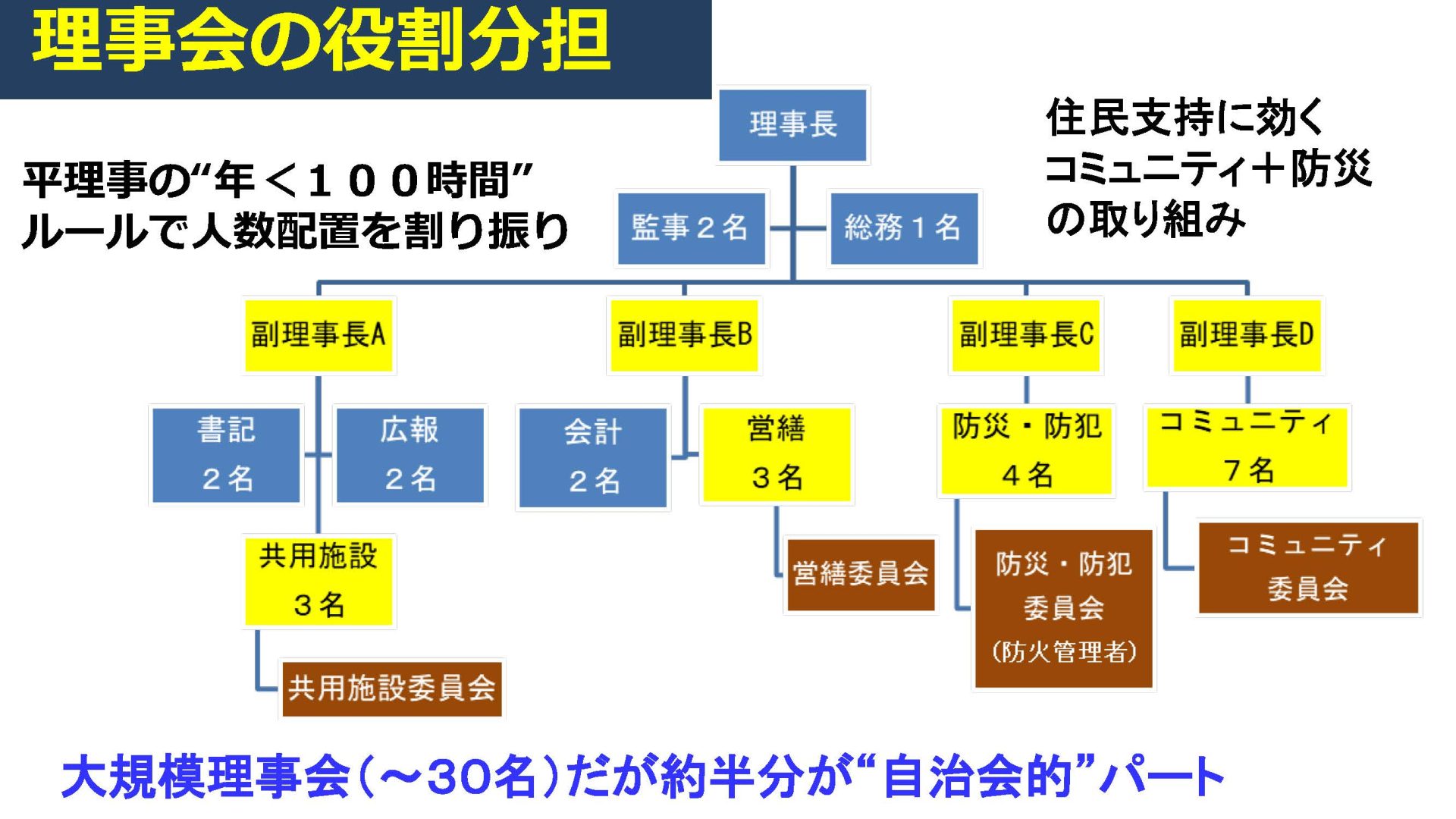

(絵1:理事長のタイプ別分類の絵再び)

どうにも理事会の中でおさまらん!で専門委員会の立ち上げパターンは2つ。

さらに、委員会の”委員”を理事中心でカバーしている”分科会”に近いタイプと、非理事のオーナー中心でやっている”諮問委員会”パターンに分かれるかなと思います。

委員会も理事長が仕切ってるのが”独裁”タイプで、番頭さんみたいな副理事長とか中間管理職をおいてそこに任せて、結果を理事会に持ってこいで任せて理事長は来ないか来ても殆ど黙っているのが”議長”タイプ。

マンションの照会記事にでている、今後の改善へのロードアップをちら見せしてもらいましたが4年でBORDE5を獲得したくらいで、今度の目標も”超爆速”(私が同じこと考えるざっと数倍は速い)です。これは理事会も委員会も理事長親政じゃないと多分無理だろうなとは。

うちは今は理事長が”議長”タイプですが、私が昔2つ委員会作ったときは、資料から結果持ち帰りと理事会付議まで全部理事長の私が作成していたから私自身は理事長としては典型的な”独裁タイプ”です。これは良し悪しの問題ではなく理事長としての「芸風」の差だと思います。

==専門委員会は必要悪==

理事長の負担が重い・軽いの差で、過労死しなければスピードは独裁タイプのほうが勝ります。委員会を作ってしまうと、必ず理事会との間で諮問と答申のオーバーヘッドが発生するからで、専門委員会は「必要悪」であって、なくて済むならいないに越したことはないないのは確か。

グリップの効く理事長さんだと委員会は一切設置なしで理事会を「はい挙手!!」で仕切ってしまうことも可能です。『出席して挙手ができることは理事の重要な能力”とか飲み会で叫んでる理事長さんも見たことが。理事を減らせばいいのでは?とか思わないでもない。

軍隊の特殊部隊の編制が10人ちょっとなのと同様、理事長が直接全理事をグリップして理事会運営できるのもその程度の人数が限界かなと。500戸オーバーとかのメガマンションだと理事が20人超なんてこともよくあります。私のマンションはは過去に自治会から館内全ての行事実施と防災業務を移管した関係で自治会的業務も理事会実施で理事数は最小18最大30ですがここ数年MAXの人数です。こうなると理事長が理事全員お世話は不可能で、ぽろぽろ幽霊理事が発生しがちで、中間管理職を置くしかない。

大規模マンションで理事が20人でも、理事会は必ず2時間未満を目標に終わらせなければ、だんだんに疲れるなぁって理事からぽろぽろと脱落していきます。20人が順番に一言意見をいうとそれだけで20分は消費するから、誰かがこれでいきましょう!でYES/NOな採決可能な形に整理しないといけません。

その一方で、検討テーマは超沢山。ものによっては、数万円のものでどれにしようかとか意見なんかでその場で意見交換しはじめるとなかなか収束しないものも。(例:キッズルームの遊具が壊れたから直す?買い換える??買い換えるなら何にする???とか)

首都圏の今の新築マンションを購入する人の平均時給はもう軽く5000円は超えているでしょうから20人を1時間余分に拘束したら10万円の無駄。この価値観のもとで決定スピードは考える必要があります。1-2万円のもので、どっちがいい?とか理事会を15分伸ばすのは不可ですが、「パーキンソンの凡俗法則」てのがあって1億円の工事は秒殺で決まるのに1万円の遊具では延々と揉めがち。

こんな場合、実質的な検討の場を専門委員会に移すしかない。大規模のマンションで、全く専門委員会なしってところはむしろ少数派で、知り合いの大規模理事長で、例えば大規模修繕を委員会制度なしでやったという人は殆どいません。

==輪番理事長と万年修繕委員長の確執==

うちのマンションも修繕ではさくら事務所にコンサルタントに入ってもらったのですが、最初修繕委員会に来て貰ったら、理事会は本件承知してますか?とかあからさまに警戒されている。そこにいるのが理事長ですとか言うと何故かほっとしている。

理事長は輪番で毎年変わるけど、修繕委員長はずっと同じ人で、両者の仲はよくないとかはよく聞く話です。大規模修繕でなんで委員長の選んだ会社を選定しないとか大喧嘩になると、最後決めるのは理事会側だから、修繕のコンサル会社側から見ると後でハシゴをはずされてはかなわないわけです。

理事会で全部扱えないから、委員会を立ち上げているのに委員会と喧嘩になるのでは全く意味がない。全部理事長≡委員長はその意味で安心感はありますし、理事長親政でないなら委員会には、理事会と委員会が喧嘩にならない仕組みの組み入れが必須です。

さらに委員会側に大きくテーマを投げていくと。共用施設と修繕の委員会とがあったら植栽やマンション外構部の改善はどっち?とか委員会の扱い範囲が明確でないとデマケーションの問題もでてくる。2つの委員会が両方やるつもりならまだマシで、両方やらないポテンヒットが出やすいのも委員会制度の弊害。

==専門委員会設置のメリット ==

[1] 理事会の拘束時間の削減

委員会でさんざん議論してまた理事会で繰り返すのでは意味がない。少額のものはもう委員会で決めちゃってくださいで各委員会に決まった予算枠をつけて理事会に低額の案件は持ち込まれないようにするのは効果が大きい。

こだわりのある人を募って(例:フィットネスルームにTVが欲しい)その人がせっせと見積もりをもってくる委員会を作って、その委員会に年~200万円で備品・消耗品の整備を考えてくれと諮問して結果を承認したほうが楽です。

この観点からは相見積もりなど見積書が理事会に上がってくるのもよろしくないわけで、修繕委員会からは”ここ直します〇〇万円” YES/NO? だけ提案があって細かい見積もりに興味があるなら委員会のほうにでてくれとするのが適切で、”委員会は理事会に詳細見積もり内訳”などは提示しないルールにすると時間は短縮できます。

ちなみにうちの修繕の委員会は100万未満は基本”相見積もり禁止”の内規でやってま

す。理事会にあいみつ?とか訊かれたら”とってません”でおしまい。

[2] ”理事長”の過度の負担の軽減

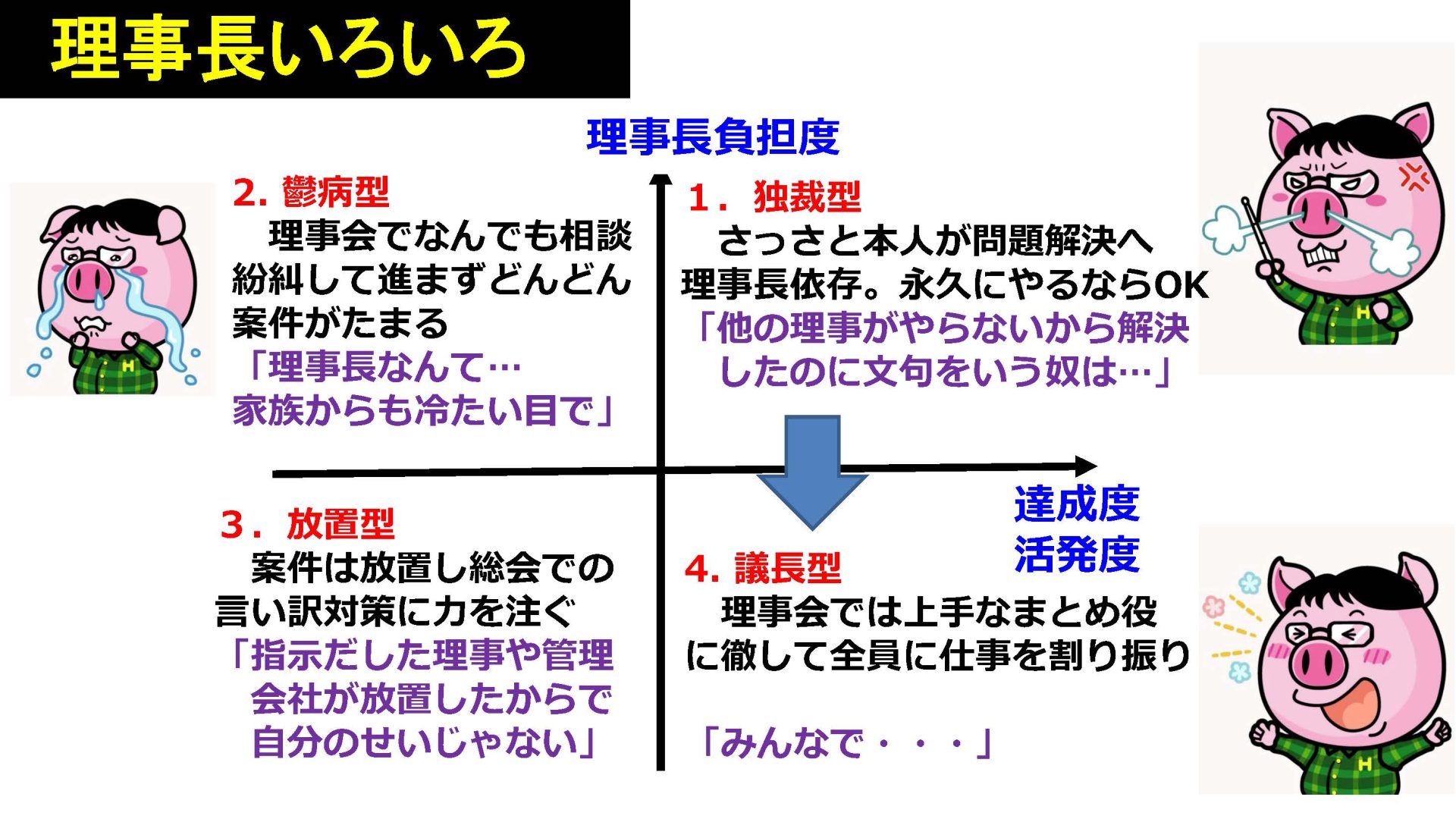

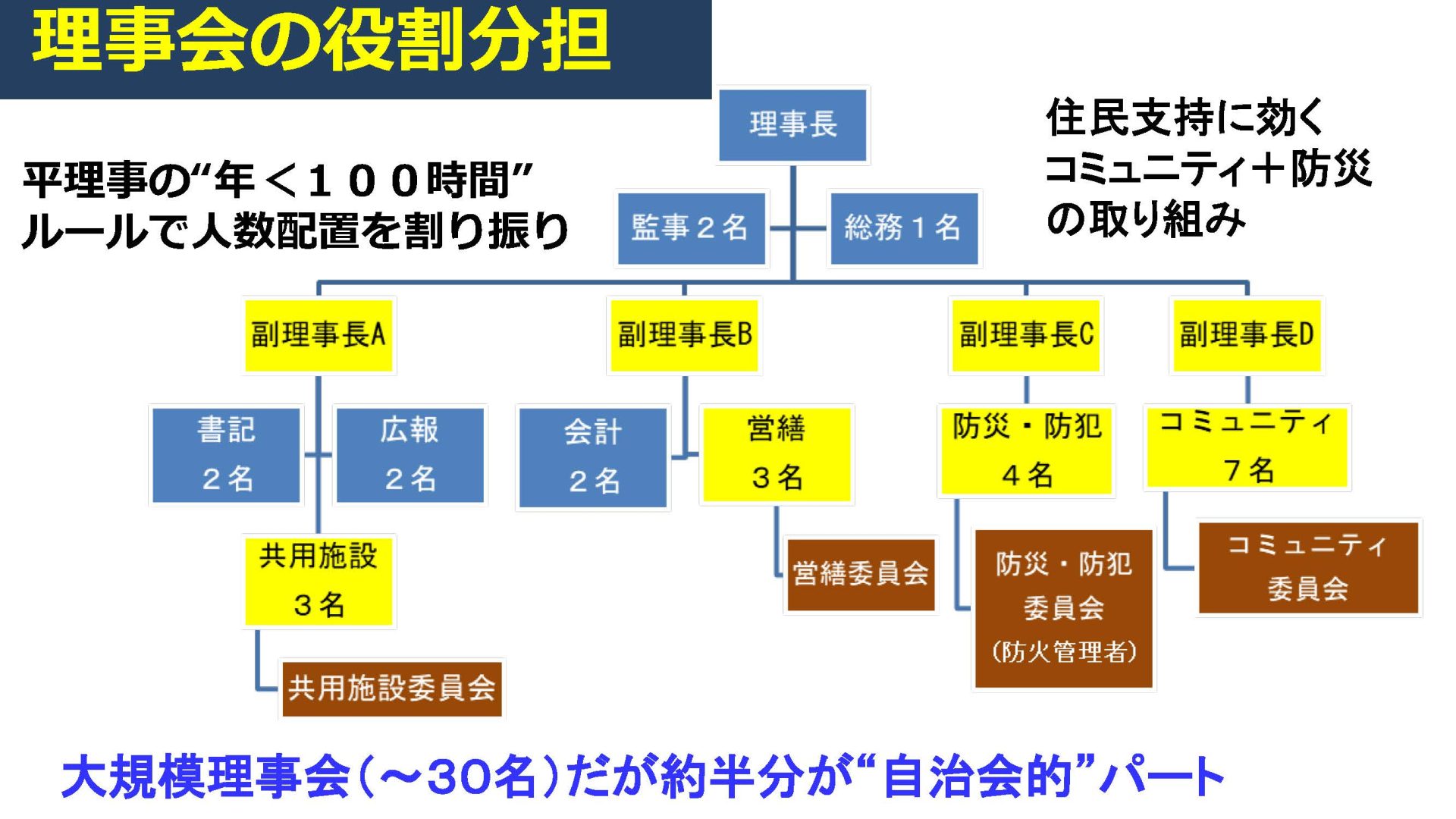

理事長がハードすぎる場合には委員会を使って業務を理事長から切り離す必要があります。うちのマンションの組織図は以下の通り。

(図2:ISA理事会の組織図)

委員会は4つあって、全部別々の副理事長にぶら下がっている。総括して、答申結果(提案や、予算執行を伴う議決要求の持ち帰り)の理事会への持ち帰り義務を負っているのは”副理事長”で理事長は、基本的に専門委員会への出席義務はありません。

4つの委員会が殆どの資料を作成するので、理事長が理事会のために作るのはその理事会で審議する内容のレジュメ1ページ。理事会の議事進行に専念可能です。

[3] 継続性の維持

修繕の委員会で、建築士資格をもっていて10年やってもいいけど、建物に関係ないことや総会なんかで毎年ずっと拘束されるのはきついから、建物だけ扱う委員会を立ち上げてくれと言われたことが。

売主と専門知識で、ここは無償で直すとこでしょ!とか闘ってくれる人は常時必要だけど、理事とかで重い役職で起用すると、1-2年で疲れたーでやめちゃうことになりかねない。委員会側に常設の委員として入っていてもらって長期にアドバイスを受け

られるほうが有利です。理事が入れ替わっていく中で検討の継続性を保証する仕組みは必要かなと。

[4] 重い責任は負いたくない人への参加の途をつくる

下手に建築士資格をもっているなんていってしまうと、どうしてもマンション全体から”頼られすぎる”ことを警戒する人は多い。

理事の側は、理事会でも発言が議事録で公開されるなどで、まぁ理事は議決に責任がありますからあるていどそうするしかない。

一方で、委員会は答申するだけで、議決するのは理事会とすれば、答申結果に”責任”を負う必要はないですし、個別の委員会の議事録は公開しないなら(公開を必要とする”報告”内容は全部委員会報告で副理事長から、”これを理事会で読み上げたことにしてください”として提出)誰が委員であるかという点も公開の必要がなく匿名性も維持可能です。”建築士”が”ただで”修繕を手伝ってあげて、責任は発生しますで名乗り出るお人よしはいないと思うので。

==理事会の役割分担の例==

私の組合の役割分担は、例えば自治会が組織を維持困難になって防災とコミュニティの主管から外れて、その時期に自治会役位だった人が映ってきたなどで”とても理事会の人数が多い”実情に合わせて出来上がってきたもので、組合ごとに事情は違うからあくまでもサンプルで無数にある解決策の1つにすぎません。どこもこうしろと言っているわけではないです。

一応趣旨だけ説明:

[1] 無役の平理事は作らない(幽霊化阻止)

私の理事会には全部で14の役職があって、そのうち8つが、4つある専門委員会担当とその担当副理事長。委員会のトップは細則規定で副理事長しかできないので理事会側からは役職解任でトップの入れ替えができます。

また全委員会に3-7人の理事が入っているので、委員会は理事会の”分科会”的な性格を色濃くもつことになります。非理事中心の委員会はとくに修繕のような大きなお金の動く委員会では作らないほうがよいが私の考えです。

私は図の副理事長Bで、会計と営繕委員会の統括役。極力1つの役職に2人くらいにして毎年1人卒業、2年めの人が新規役員とペアとすると”技の伝承”が口伝で可能になります。

[2] 基本全案件をまず委員会経由で

委員会構成は、基本理事会でお金のかかる案件のほぼ全てをいずれかに割り振って理事会前に事前検討できるようにしています。

A: 共用施設委員会(ソフト):規約・マナー・共用部備品消耗品調達・植栽

B: 営繕委員会(ハード):修繕など建物全て・長期修繕計画のほか積立金運用等

C: 防災・防犯(人が相手ー1): 防災と防犯

D: コミュニティ(人が相手ー2):館内のコミュニティ形成・行事実施の全て

できた順に名前がついていてCとDは、自治会が順次その機能を理事会主管できりはなしてきたためにできた委員会です。今の自治会は6-7人で”敷地の外のこと”しかやっていません。それはそれで大変なんですが。

おのおのの委員会に固有の予算枠(多くは科目上も他と分離)を割り振って年初に予算配賦します。コミュニティだったら年間~300万円以内に抑えてくえなどで、中身は委員会に広範な裁量を認めるわけです。バスツアーどこいきましょ?とか理事会に持ちこむもんではありえないので。

専門委員会の運用に関しては、後編に続きます。

手間は増えるわけなので、それに見合う理事会がさくさく進む効果のあることは必須です。一方で理事会では30万円を超える4委員会からの決済案件をYES/NOの形で整理したもののみを扱うのでもう決まっているんでしょ?で理事会側の形式化という問題も。

「ザ・パークハウス本厚木タワー」の理事長さんがどう理事会の負荷低減をお考えかもビデオ撮影でちょっと聞けたので次回後編にて。